第1回人的資本経営と睡眠セミナー開催のご報告

「睡眠から、人と社会を健やかに。」をキャッチフレーズに、睡眠に関する科学的根拠に基づいた情報の提供と具体的な施策の提案を行うことで、人々の睡眠を、より良いものにし、人と社会を健やかにしていくための活動を推進する一般社団法人日本睡眠協会(理事長:内村直尚、東京都文京区本郷、以下「JSLEEP」)は、2025年 10 月8日(水)に「第1回人的資本経営と睡眠セミナー」をTAKANAWA GATEWAY CITY Link Scholars' Hub Studio1 ワークショップルーム1(東京都港区)において開催し、当日は現地53名、オンラインで45名のご出席を賜りました。

今回のテーマは「-人的資本経営と睡眠-科学的視点」、つまり、アカデミアからの最新知見の共有ということで、第1部ではまず医学のお立場から当協会理事長の内村直尚 先生(久留米大学学長、日本睡眠学会理事長)から「睡眠不足や睡眠障害がパフォーマンスや健康に及ぼす影響」と題して、第2部では経営学のお立場から佐藤和先生(慶應義塾大学商学部長)から「睡眠と組織文化やワーク・エンゲージメントとの関連」と題してそれぞれお話をいただきました。それぞれ概要は以下のとおりです。

第1部 内村直尚 先生「睡眠不足や睡眠障害がパフォーマンスや健康に及ぼす影響」

1. 睡眠の基本的な役割と機能

・心身と脳の休養と回復、パフォーマンス発揮に不可欠(例:大谷翔平選手が10時間睡眠を重視)。

・1日のうちストレスから唯一解放される時間が睡眠。6時間睡眠=1日の1/4だけストレスから解放。

・深い睡眠中に成長ホルモンが分泌される。身体の成長だけでなく、脳の発達や心の安定にも寄与する。

・免疫力向上:インフルエンザやコロナのワクチン効果向上にも睡眠は重要。

・記憶の固定と技術習得に関与。スポーツ練習後の睡眠で動作が定着。

2. 日本人の睡眠の現状

・日本人は世界一睡眠時間が短い(平均7時間22分、世界平均8時間28分)。

・働く女性の睡眠時間が世界で最短。特に40~60代女性の睡眠時間が著しく短い。

・女性活躍の妨げにもなっており、家事・育児・介護の分担が必要。

3. 睡眠問題の実態

・日本人の5人に1人が睡眠に問題を感じている。

・寝つきが悪い・夜中に目が覚める・早朝覚醒・睡眠の質が悪い等。

・日中の眠気を訴える人は女性で約4割、男性で3人に1人に上る。

4. 睡眠不足の健康影響と社会的損失

・疾病等のリスク増:肥満、高血圧、糖尿病、がん(ホルモン系)、うつ病、アルツハイマー型認知症。

・慢性的な睡眠不足は作業効率の低下、プレゼンティーズムに直結。

・「睡眠負債」:短時間睡眠が続くと、注意力は徹夜と同等に低下する。

・睡眠不足は飲酒運転レベルのパフォーマンス低下(17時間起きていると血中アルコール濃度0.05%相当)。

・産業事故の原因:チェルノブイリ原子力発電所事故、チャレンジャー号(米国のスペースシャトル)爆発事故、その他タンカー事故等。

・経済損失はGDPの2.92%(現在の為替レートで約20兆円)に達する。

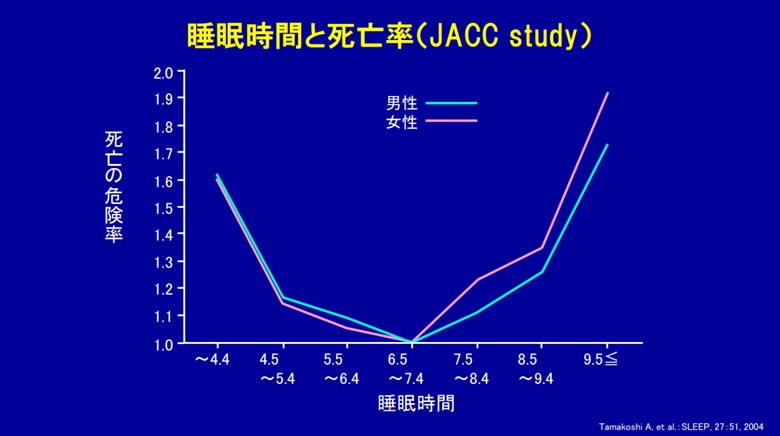

5. 睡眠時間と疾病・死亡リスク

・6〜8時間が最適:うつ病、認知症、心血管疾患、肥満、糖尿病のリスクを最小化。

・短すぎても長すぎてもリスク増(U字型の関係)。

・60歳以上では5.0〜6.9時間が認知症・死亡リスク最少(久山町研究)。

6. 睡眠時無呼吸症候群(OSA)

・日本では中等症以上が900万人と言われ、うちきちんと治療を受けているのは10%以下。

・夜間の酸素低下により心疾患やうつ病・認知症のリスク上昇。

・閉経後の女性の発症率が上昇。日本人は顎が小さくリスクが高い。

・応急的な対策として口呼吸の改善(テープ等)と鼻の通りの確保が重要。

7. 生体リズム・ソーシャルジェットラグ

・体内時計は25時間周期で、朝の光・食事・運動などで24時間のリズムに調整しなおす。

・土日の遅寝遅起き=「国内時差ボケ」(ソーシャルジェットラグ)。

2時間以上のズレはパフォーマンスを落とす。

平日に6時間以上睡眠を取れていないと「寝だめ」は逆効果。

8. 国の取り組みと制度

・2025年経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)

前年初めて盛り込まれた睡眠に関する記載が拡充

「運送業での睡眠時無呼吸対策、睡眠障害の医療アクセスの向上と睡眠研究の推進、睡眠ガイド等の普及啓発、健康経営の普及、睡眠関連の市場拡大や企業支援に一層取り組む。」

・厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」とりまとめ。

睡眠時間だけでなく、「睡眠休養感」の重要性を明記した。

成人:睡眠時間6時間以上、小学生9~12時間、中高生:8〜10時間、高齢者は床上時間を8時間以上にならないことを目安に、昼寝は30分以内を推奨。

9. 交代制勤務への提言

・交代勤務の健康影響に配慮:夜勤は連続させず、勤務を「後ろ倒し」で変更するのが望ましい。

・昼寝(パワーナップ)の導入:午後のパフォーマンスを高める(15〜30分が理想)。

10. 睡眠環境・生活習慣・嗜好品の影響

・室温、明るさ、静けさが重要。スマホの光は就寝2時間前から避ける。

・夜の光で死亡リスク上昇、昼の光でリスク低下(国際共同研究)。

・カフェイン・アルコール・タバコは質の良い睡眠を阻害。

・食習慣(夕食直後の就寝・夜食・早食い・朝食抜き)は休養感を下げる。

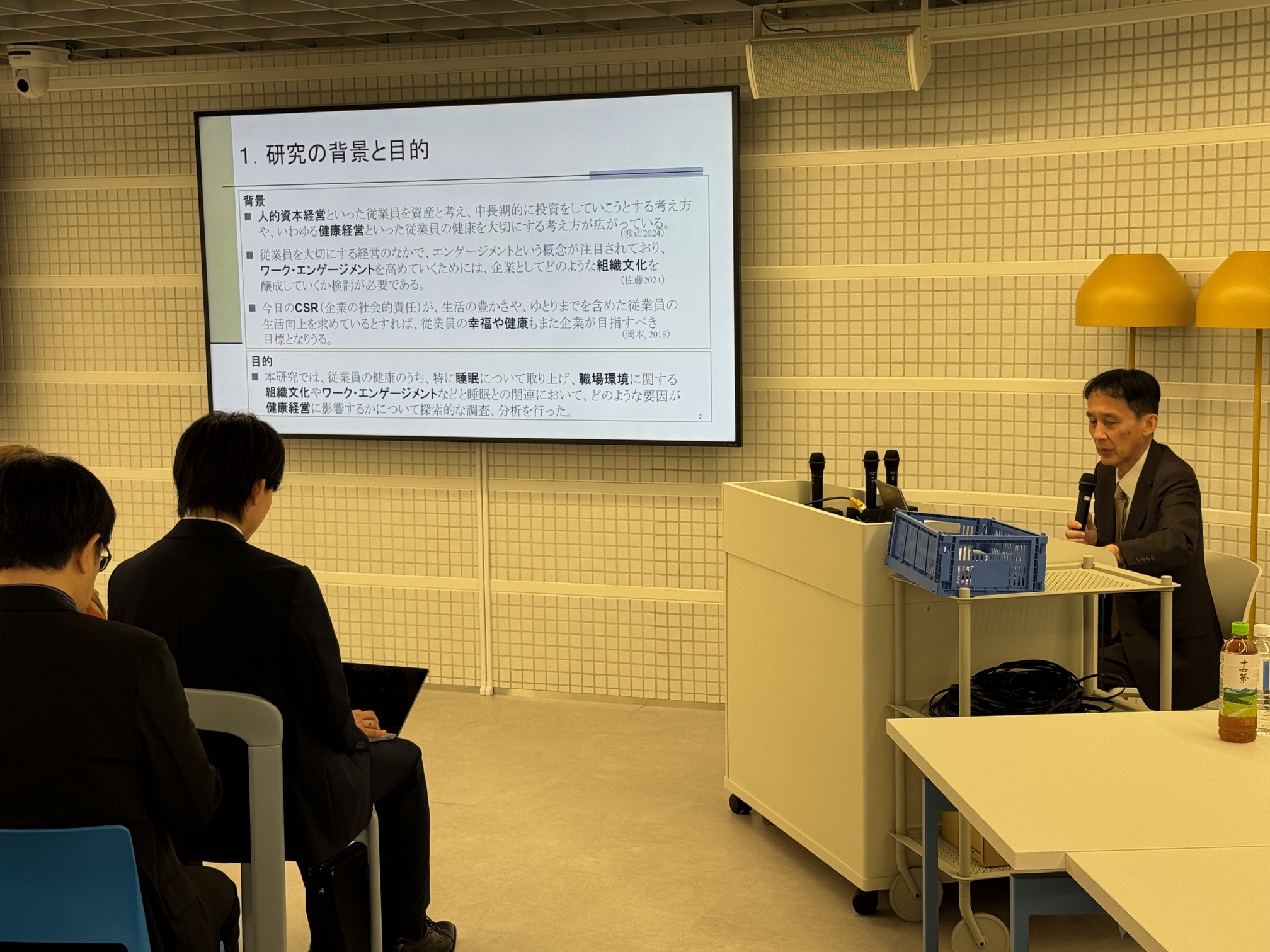

第2部 佐藤和先生「睡眠と組織文化やワーク・エンゲージメントとの関連」

1. 講演の背景と研究目的

・本研究は、ACCELStars社との共同研究として、人的資本経営・健康経営の視点から行われた。

・従業員を「資本」として捉える経営が進む中、エンゲージメント向上には組織文化が鍵となる。

・睡眠を軸に、職場環境・エンゲージメントとの関連性を探索した。

2. 睡眠と経営理論の接続視点

2-1. 従業員に対する2つの視点

・戦略的ステークホルダー観:従業員を企業の「手段」として扱う。

・倫理的ステークホルダー観:従業員を経営の「目的」として処遇する。

2-2. エンゲージメントの種類

・従業員エンゲージメント:個人の仕事への関与・満足・熱意(従来型)。

・ワーク・エンゲージメント:活力・熱意・没頭(ウェルビーイング重視)。組織文化の醸成が重要

2-3. ウェルビーイングの概念

健康:肉体的、精神的、社会的に満たされた状態(WHO憲章)

セリグマンのPERMA(Positive emotion、Engagement、Relationship、Meaning、Accomplishiment)モデルの5つが揃って、初めて人は幸せである。

3. 睡眠と健康経営の視座

3-1. ポピュレーション・アプローチ

・高リスク者のみを対象にするのではなく、未病段階からの予防(一次予防)が重要。

・スリープテックなどで日常的に睡眠を測る環境が整いつつある。

3-2. 睡眠の経営的メリット

・短期:覚醒度と判断力、情緒の安定、表情、職業倫理

・中期:精神的健康・労災の減少。

・長期:離職率低下、企業業績向上。

・睡眠が乱れると創造性が発揮できないこともある。

4. 睡眠と業績に関する先行研究

ー山本勲教授(慶應義塾大学商学部)らの研究によると:

・睡眠の量・質が高い企業ほど売上高利益率が高い。

・労働時間管理・有休取得・在宅勤務などの職場柔軟性も睡眠に影響。

・エンゲージメントが高い従業員は、業績にプラスの影響をもたらす。

5. 調査内容と方法

・2023年7月、マクロミル調査モニター対象にインターネット調査(N=2411)。

・睡眠尺度(3次元型):

睡眠の「量」「質」「リズム」をそれぞれ5項目で測定。

・心理尺度:

ESS(日中の眠気)、STOP-Bang(無呼吸リスク)、K6(メンタル)、プレゼンティズム。

・エンゲージメント尺度:

ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント(UWES)の17項目を活用(活力・熱意・没頭)。

6. 職場文化と睡眠の関係性(分析結果)

6-1. 組織文化の2軸

・評価の公正性:

昇進や給与の透明性・納得感。

・労働時間の適切性:

残業の有無・休暇取得・勤務時間の柔軟性。

6-2. 分析結果⓵:クラスタ分類

・組織文化に基づき4つのタイプ(クラスター)に分類。

・評価・時間ともに「高い」群では:

睡眠の量・質が最も高く、ストレスが低く、日中の眠気も少ない。

6-3. 分析結果⓶:評価の公正性の影響

・評価が公正と感じる人ほど:

睡眠時間が長く、エンゲージメント(活力・熱意・没頭)が高い。

経営者への信頼、ビジョン共有が進んでいる。

6-4. 分析結果⓷:労働時間の適切性の影響

・時間管理が良好な組織では:

睡眠リズムが整い、プレゼンティズムが減少。

無呼吸症候群リスクも相対的に低下。

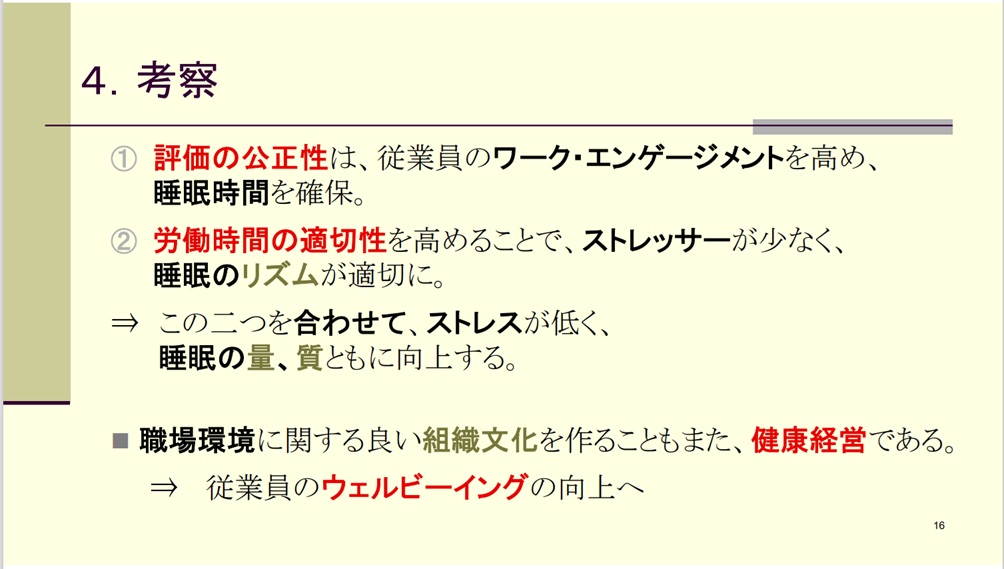

7. 考察と提言

・評価の公正性 → エンゲージメントと睡眠時間を向上させる。

・労働時間の適切性 → ストレス軽減と睡眠リズムの安定化に貢献。

・これらを通じて:

従業員のウェルビーイングが高まり、健康経営が推進される。

制度だけでなく、文化・習慣として根づかせることが重要。

総括

佐藤先生の講演は、「睡眠と経営」の架け橋となる研究であり、人的資本経営の中で「職場環境(文化)」と「睡眠の質・量・リズム」がいかに深く関係しているかを実証的に示した重要な内容。制度設計だけでなく、日々の評価や働き方の在り方こそが、従業員の健康とエンゲージメントに直結するという観点は、企業施策として極めて実用的である。

参考文献:

佐藤 和(2024)「従業員の健康と組織文化-睡眠とエンゲージメントの関係-」

『三田商学研究』第67巻3号

本セミナーについては、11月28日(金)「組織の睡眠改善に向けた方向性の提示」をテーマに第2回を開催予定です(詳細はこちら)。ご関心の方は下記QRコードよりお申込み下さい。その他、当協会のイベントや入会にご関心をお持ちになった方は随時事務局(下記連絡先)までご連絡ください。

【協会概要】

一般社団法人日本睡眠協会

理事長 内村直尚

設立日:2023年7月20日

事務所所在地:東京都文京区本郷六丁目25番14号宗文館ビル3階

HP:https://jsleep.org/

本件に関するお問い合わせ先

日本睡眠協会事務局 contact@jsleep.org